「学童保育」って、申し込めば簡単に入れるものだと思っていませんか?

実は、学童保育は保育園入所と同じように、早めの準備と手続きが必要です。

公立学童の場合は、11月〜翌年1月の間に受付することが一般的。

そのため、新学期4月から学童を利用するためには、年長(5歳児クラス)の秋頃に申し込みしなければいけません!

この記事では、「学童の探し方」だけでなく、「学童選び」や「学童見学のポイント」についてもあわせてご紹介します。

学童はいつから探す?申し込み期間はいつまで?

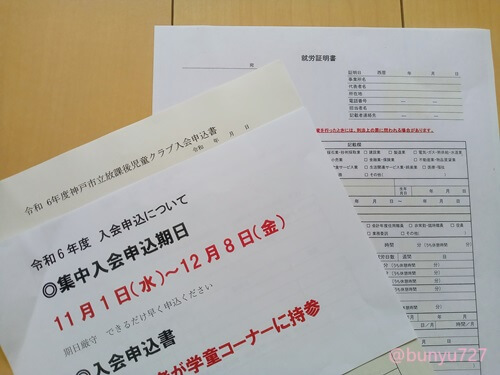

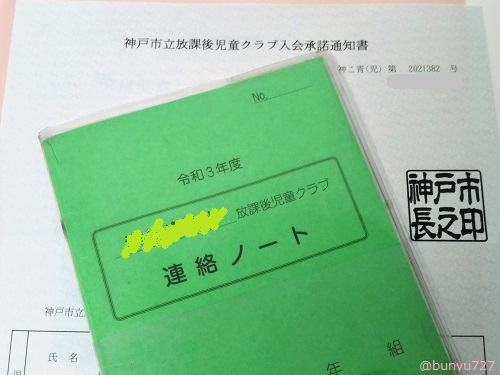

申込書類の提出

神戸市:学童保育(放課後児童クラブ)の入会手続・変更手続 (kobe.lg.jp)

提出先:利用する学童保育施設

提出期限:令和6年11月1日(金曜)~令和6年12月13日(金曜)

学童保育の申し込み期間は、自治体によって異なりますが、公立学童の場合「11月〜翌年1月」の間が一般的。

定員を超えると、審査がある場合もありますが、申し込み期間中は先着順ではありません。

学童見学は、夏頃から秋の申し込み時期がベストタイミングになるでしょう。

- 「民間学童」について

- 一般企業が運営する教育カリキュラムが充実した「民間学童」では、夏頃申し込み&先着順という人気の施設もあります。民間学童も合わせて検討する場合は、早めに探す方がおすすめです!

学童保育の申し込み期間の調べ方

- 自治体のHPを確認

- 役所の保育課に問い合わせ

- 幼稚園や保育園での配布チラシ

- 新一年生を対象にした「就学前健診」

- 近所の方やママ友からの口コミ

学童保育の申し込み期間の調べ方は、「学童保育 ○○市」などで検索すると、公式の自治体HPを確認できます。

まだ今年の日程が決まっていない場合は、昨年の日程が掲載されていることもあるので、ひとつの目安になるでしょう。

実際に、申し込み期間が決まる時期になると、保育園・幼稚園での配布チラシや「就学前健診」で紹介されますよ。

【関連記事】

>>>『就学前健診の所要時間は?入学前から始まる小学校行事スケジュール』

ただし、就学前検診で紹介される時には、申し込み期間直前や、申し込み開始後の案内になる場合があります!

もっと早く日程を知りたい場合や、通っている園が学区外にあたる場合は、「役所の保育課」に問い合わせしてみると良いでしょう。

「学童保育」以外の名称

自治体によって「学童クラブ」「放課後児童クラブ」といった呼び方をすることもあるのでご注意ください!

学童保育の申し込みの注意点

学童保育の申し込みする時の注意点を3つ紹介します。

- 公立学童は選べない

- 産休育休中の入会は、自治体により異なる

- 求職中は、学童申し込み不可

公立学童は選べない!

公立学童の場合は、学区で学童が指定されています!

保育園に通われている方は、“保活”を経験した方も多いでしょう。

通える範囲で、第1希望から順に保育園を書いて、申し込みしたことがあるのではないでしょうか。

親が送迎していた園時代とは違い、小学校も学童も子供だけで登下校するため、子供の足で通える施設が決まっているのです。

1箇所のみで選べないこともありますし、数ヶ所の中から選ぶことができる学区もあります。

産休育休中は、要相談

産休育休中の利用については、自治体によって対応が異なります。

空きがある場合は利用できますが、定員いっぱいの場合は、次年度の申し込みを待つことになるため、自宅で過ごすことになるでしょう。

求職中は、学童申し込み不可

公立学童の場合、求職中は学童は申し込みできません。

学童申し込みには「就労証明書」が必要不可欠なので、転職を検討されている方や小学校に上がることをきっかけに社会復帰する方は、計画的に時期を考えましょう!

>>>タウンワークで「主婦・主夫歓迎の仕事」を探す

>>>タウンワークで「短時間勤務(1日4h以内)バイト」特集を見る

学童の申し込みに間に合わなかったら?

申し込み期間を過ぎていた場合は、学童に入れないのでしょうか?

答えは…「定員になっていなければ、入れます!」

学童の定員は、学年ではなく、施設全体(主に1年生〜3年生)です。

たとえ申し込み期間を過ぎていても、引っ越しや、学年が上がることで退所する子どもがいる場合は、入ることができるでしょう。

逆に言えば、定員を超えている場合は、受付してもらえません。待機児童になるか、民間学童を急いで検討する必要があるのです!

「学童保育の探し方&選び方」5つのポイント

学童を複数の中から選べる場合や、民間学童も合わせて検討する場合に、比較する「学童選びのポイント」をご紹介します。

施設の立地

学童が、学校の敷地内にあるとは限りません!施設の立地や小学校からの距離は、重要です。

今までのように親が送迎しないため、下校後に子どもだけで歩いて学童に行きます。

自宅や学校からの距離や所要時間、安全な道かどうか確かめましょう。

預かり時間

| 平日 | 下校後〜17時 |

| 土曜日 | 8時〜17時 |

| 学校休業日 | 8時〜17時 |

地域によっては、冬季期間は外が暗くなるのが早いため、16時半までを基本時間にしている学童もあります!

基本時間を過ぎた「延長保育利用」の場合は、保護者のお迎えが必須になり、延長料金もかかります。

長期休暇中の開設時間にも注意!

小学校に登校するより遅い時間の場合は、親の出勤時間にも影響してしまいます。

長期休み中のお弁当有無

給食の提供がない施設は、長期休み中のお弁当が必要です!

春休み初日の4月1日からお弁当が必要です!!

大事なことなので2回書きましたw

【関連記事】

>>>『新1年生の学童保育はいつから?学童説明会で聞いた春休み中の注意点』

保護者の負担度

公立学童には、自治体が設置して運営している「公営」と、民間企業やNPO法人などが補助を受け運営している「民営」があります。

運営方針や料金にあまり違いはありませんが、民営の学童保育によっては、保護者会がある場合もあります。

小学校のPTA組織とは別の「学童保育のための組織」です!

保護者会はなくても、保護者参加の行事イベントがある学童もあるため、親の負担度は学童選びの比較ポイントのひとつにもなるでしょう。

仲の良い友達がいるかどうか

子どもの友人関係は重要!

新学期始まってから「学童に行きたくない!」と言われる一番の原因にもなります。

保育園や幼稚園時代からの仲の良いお友達が学童に通う予定なら、ひとまず安心です。

もちろん学童内で仲良くなって、新しい友達ができるケースもありますよ!

- 子供だけでななく親も安心!

- 校区の関係で2つの学童のどちらかを選べたママ友は、我が家の娘をはじめお友達も多いことから、最終的に一緒の学童に通うことになりました!子どもだけではなく、顔見知りのママ友がいることは、親にとっても安心ですよ。

「学童保育の見学」はいつからできる?

学区の学童が決まっていて、選べない人も見学には行きましょう!

公立学童ひとつとっても、施設規模や子どもの人数、先生方の対応など全く違います。

学童申し込み期間は、見学のベストタイミング!

申し込み期間の前からでも、見学できる場合もあるので、実際に問い合わせしましょう。中には、見学説明会を実施する施設もありますよ!

見学予約するときのポイント

- 問い合わせする時間は、お昼すぎがおすすめ!

- 見学時間は、平日15時〜17時

児童館内に学童がある場合は、午前中でも職員がいますが、学童の指導員さんは、午後出勤する場合が多いため、お昼すぎ〜夕方の電話がおすすめ。

学童内を見学する時間は、平日夕方に子供たちがいる時の方が実際の雰囲気がわかります!

「小学1年生の下校時間」は15時頃で、17時までに多くの子どもたちは帰宅します。

夕方遅くの見学になると延長保育中の雰囲気しかわからないため、平日15時〜17時に見学しましょう。

【関連記事】

>>>「小学1年生の下校時間と時間割 小学校入学前に知りたいスケジュール」

学童見学するときのポイント

「学童見学するときのポイント」を4つご紹介します。

- 学童内や在校生の雰囲気

- 子ども(学年別)の人数

- 外遊びの有無

- 一番遅い子の帰宅時間

学童内や在校生の雰囲気

学童の指導員さんは、保育園や幼稚園の先生とは違います!

学童指導員になるために必要な国家資格はありません。また公立学童では、勉強も教えません。

あくまで、放課後に保護者が家にいない子どもたちを預かるサポートをしてくれるだけです。

そのため、指導員さんによって、在校生や学童の雰囲気が決まるとも言えます。

子どもへの話し方や保護者への対応など、目で見て確認することをおすすめします!

子ども(学年別)の人数

小学6年生まで預かりしてくれる学童でも、実際には1年生2年生の子どもが半数以上占めていることはよくあります。

何年生まで学童に通うことになるのかの目安にもなるでしょう。

学童激戦区では、定員に対して何割埋まっているかの確認をおすすめします!

外遊びの有無

外遊びができるかどうかは、施設に隣接する校庭や公園が使えるかどうかによっても違います。

特に男の子や活発な女の子にとっては、外遊びをほとんどしない学童だと、室内で遊ぶばかりでつまらないと感じる子どもも多いです。

外遊びを重視する場合は、出かける頻度を見学の時に聞いてみましょう。

延長利用している子どもの割合

小学校にあがることでフルタイムに戻る場合や、通勤時間の関係で延長利用する方もいるでしょう。

保育園時代のように、みんなが遅くまで残っているとは限りません!

保育園に通っていた子どもも小学生になると、17時以降は鍵っ子だったり、兄姉と一緒にお留守番していたりする子もいます。

実際に、延長利用している子どもの割合や、一番遅い子のお迎え時間を確認しておきましょう。

【まとめ】学童探しは保活と同じ!早めに情報取集しましょう!!

- 公立学童の申し込みは、入学前年の秋ごろから始まる

- 産休育休中や求職中は要確認

- 学童申し込み期間の前でも施設の見学はできる

- 「立地・預かり時間・お弁当・保護者の参加度・交友関係」で学童を比較

- 学童が選べなくても、見学に行って雰囲気や実際の様子を確認

「学童保育」は、親の代わりに下校後の子どもを預かってくれる大切な役割のある施設です。

新学期4月から学童保育を利用するためには、公立学童の場合、「11月〜翌年1月」に申し込みすることが一般的です。

学童を選べるなら、「施設の立地」「預かり時間」「お弁当の有無」「保護者の負担度」「交友関係」の5つを比較。

施設を選べない場合でも、学童の雰囲気や先生の対応、実際の様子を確認しましょう。

安心して預けられる学童か、しっかりと比較検討できるよう、早めに情報収集することがおすすめですよ!

「入学準備&学童準備」ブログ関連記事

小学校入学準備をいつから何を始めたらいいかわからない方のために、「入学準備」を5つのテーマにわけて徹底解説しました。

ワーキングママの方は、入学準備と同時進行で「学童準備」も進めなければいけません。別記事で詳しく解説しているので、あわせてご参考ください!!